Seigneuries, fiefs, lieux-dits, fermes, l’histoire de Villepreux au fil de ses rues

- .

- 31 mai 2024

- 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 30 août 2025

Il y a de quoi s’interroger sur le sens du nom donné à sa rue, quand on habite par exemple square de la Corne de fer, ou même dans le quartier de la Haie-Bergerie, assemblage de noms qui n’ont rien en commun.

Villepreux, à mesure que ses quartiers modernes se développaient, a pris l’heureuse habitude de donner à ses rues des noms ayant souvent un lien direct avec son histoire et son caractère rural, encore affirmé aujourd’hui. De l’avenue du Clos-Poulain à la sente de la Beurrerie, de la rue du Prieuré à l’avenue du Tourne-Roue, ou encore du square de l’Hébergerie à celui de la Corne de Fer, on évoque, en se promenant dans la ville, son riche passé.

La Haie-Bergerie, par exemple, le grand quartier moderne construit dans les années 1960, qui a fait passer Villepreux du village à la ville, porte le nom d’une pièce de terre voisine, la Hébergerie, appellation déformée au gré des cadastres royaux successifs et définitivement entérinée par celui de Napoléon Ier. Et pourtant, jusqu’à la fin du XVIe siècle, l’Hébergerie – nom d’un endroit où l’on « hébergeait » des soldats, était le nom de la deuxième seigneurie de Villepreux. Le square de l’Hébergerie, au centre de… la Haie-Bergerie, perpétue sa mémoire.

L’avenue du Clos-Poulain, citée en introduction, évoque une ferme implantée au lendemain de la guerre de Cent Ans par Nicolas Balue, le nouveau seigneur de Villepreux. Portant sans doute le nom de son premier fermier, elle remplaçait une maladrerie, nom ancien des léproseries, fermée en 1484. Elle devint, un siècle et demi plus tard, la ferme de Grand’Maisons, quand Tommaso Francini, florentin et fontainier du roi, racheta ces terres pour installer son château.

On identifie plus facilement les grandes familles des seigneurs de Villepreux, les Gondi, les Francini, les Vendôme, mais pas les Balue, ni les Villeneuve. Un certain nombre de voies portent leurs noms ou peuvent leur être précisément rattachées comme l’impasse du Confesseur du Roy, pour Pierre de Gondi qui fut celui de Charles IX avant d’être évêque de Paris ou celle du Fontainier du Roy, concernant les Francini, qui créèrent bassins et jeux d’eau des châteaux royaux de Versailles à Fontainebleau, en passant par Saint-Germain-en-Laye.

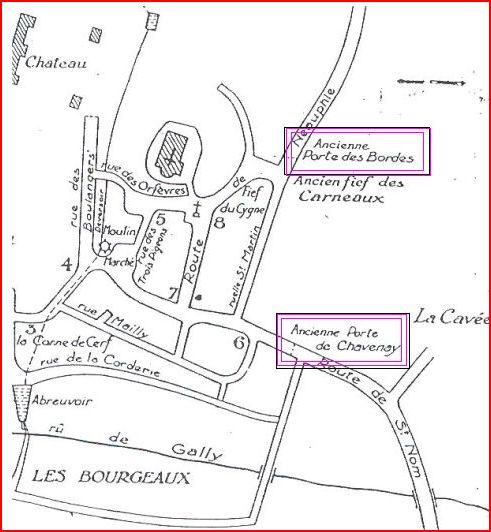

Et puis il y a les lieux-dits, les fiefs, ces propriétés qui pouvaient ne représenter que deux ou trois maisons comme ceux du Cygne, près de l’actuelle Maison de Fulpmès, ancienne mairie du village, ou celui de la Corne de Cerf, dont le square a conservé l’appellation, sans doute déformée de longue date par le parler populaire, de Corne de fer.

Les Bordes furent d’abord un petit groupe de maisons extérieur au village. C’est là que s’implanta à la fin du XIe siècle le prieuré Saint-Nicolas, dépendant du très important monastère de Marmoutiers, près de Tours. Il joua un grand rôle à Villepreux au Moyen Âge

et a donné son nom à plusieurs rues, rue du Prieuré, sur son ancien site, ainsi que rue du Prieuré-Saint-Nicolas, le long de l’église Saint-Vincent-de-Paul à la Haie-Bergerie. Il y eut aussi dans le village une ruelle Saint-Nicolas, aujourd’hui devenue partie de la rue de Mailly, et la ruelle Saint-Martin, du nom du saint qui avait fondé au IVe siècle le monastère de Marmoutiers, porte aujourd’hui le nom du Dr Alexandre Okinczyc, médecin des pauvres, mort à la tâche à la fin du XIXe siècle, très populaire à Villepreux.

Enfin, il y a les noms de lieux-dits, issus de noms de pièces de terre comme le Grand Arpent, les Haut-Bouleaux, ou d’anciens bâtiments disparus comme l’avenue du Tourne-Roue. Ce moulin se trouvait au bord de l’actuelle RD 98, non loin du rond-point du Moulin-Cardinet… qui porte son nom précis.

Comment ne pas terminer par le chemin Entre-les-deux-Murs, promenade ombragée, certes caillouteuse, mais très agréable, qui fait le tour de l’ancienne propriété des Gondi ? Il ne reste plus grand-chose du mur de Villepreux et de ses tourelles, dont une subsiste fortement restaurée, construit avec l’autorisation de François Ier en 1545 et payé par les habitants fatigués des irruptions de bandes de brigands.

Mais le nom de ce chemin vient de ce qu’au départ du village, il passe ou passait entre cet ancien mur et une bonne longueur du mur du Grand Parc de chasse de Louis XIV, clos en 1683. La moitié des terres du village s’était retrouvée à l’intérieur de ce parc.

On pourrait encore parler de l’avenue du Bois-Bataille, souvenir d’un affrontement de l’hiver 1357, au début de la guerre de Cent Ans, entre soldats anglo-navarrais et troupes du roi Jean le Bon sur le site même de l’actuel Val Joyeux, ou de Guillaume Colletet, poète de second ordre, qui dût à Richelieu, de figurer parmi les premiers membres de l’Académie française. Il acheta le château du Val Joyeux, puis dut le céder à peine un an plus tard, incapable de le payer.

Il reste beaucoup à dire, et plus précisément peut-être. C’est bien notre intention.

Ce texte est fondé sur différents travaux d’Anne-Marie Crignon, Yves Droniou et Yves Pitette