L’Ordonnance de Villers-Cotterêts25 août 1539

- .

- 1 sept. 2024

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 20 juin 2025

Le choix du château de Villers-Cotterêts pour héberger la nouvelle Cité internationale de la langue française n’est pas le fait du hasard. Remontons le temps

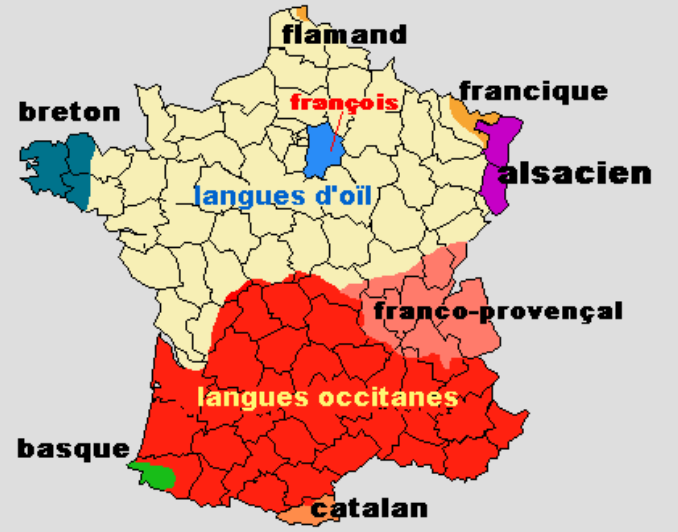

A l’époque de François 1er, la France était le pays le plus peuplé d’Europe, 20.000.000 d’habitants, parmi lesquels plusieurs langues coexistaient, avec des patois (plus de 600 inventoriés au XVIIe), le latin d’église des prêtres, fort éloigné du latin classique qui lui, restait une langue essentiellement écrite, dans le monde universitaire.

Il en était tout autrement à l’extérieur du pays. Le français rayonnait. Il était parlé et écrit en Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, où Marco Polo dictait le récit de ses voyages en français… Le latin restait la langue seconde dans tout le monde catholique, et hors d’Europe le turc, l’arabe, le chinois et le mongol jouaient le même rôle.

Le « françois » n’était parlé que dans l’entourage proche du roi, de Paris à Saint-Denis, et Racine plus tard, se plaindra encore qu’au-delà de Lyon, il ne comprenait plus le langage du pays et n’était plus compris ! Mais c’était déjà la langue de l’Administration royale, celle des 12.000 fonctionnaires en poste vers 1500.

François 1er lui-même parlait le françois, le latin, l’italien et l’espagnol, et l’on prête à Charles Quint cette boutade : « je parle anglais aux commerçants, italien aux femmes, français aux hommes, espagnol à Dieu et allemand à mon cheval »

Le temps de François 1er

Les circonstances sont favorables à un roi qui souhaite asseoir sa puissance à son retour de captivité, et qui vient de signer avec Charles Quint une trêve décennale. Cette paix était également souhaitée par le pape Paul III, inquiet des menaces turques. C’est à Guillaume Poyet, chancelier de France de 1538 à 1545, qui avait déjà activement participé à la trêve, qu’est attribuée l’ordonnance de Villers-Cotterêts, surnommée en son temps par ses adversaires, la « Guillelmine ».

Ce travail, certainement collectif, s’inscrivait dans une politique ancienne et répétée ; plusieurs ordonnances de 1490, 1510, 1531, 1535, prescrivaient déjà l’usage d’un « langage françois ou maternel ». Parallèlement au latin universel de l’Eglise catholique, la monarchie française choisissait sa langue comme moyen d’uniformisation juridique, ce qui n’était pas pour déplaire aux protestants qui préféraient le parler local !

Le « françois » s’était déjà imposé en...

1448, le Parlement de Toulouse décide d’abandonner la langue d’oïl dans tous ses écrits, langue pourtant totalement étrangère à tous, dans ce pays de langue d’oc.

1532, le Val d’Aoste, appartenant aux Etats de Savoie, est administré en français, et c’est dans cette langue qu’est rédigé le premier acte notarié connu.

1535, la Bible est traduite et éditée en français par le noyonnais Pierre Robert Olivétan, cousin de Calvin, réfugié à Neuchâtel et ce travail lui avait été commandé par… les membres d’une église réformée représentative des vallées alpines piémontaises.

Le caractère majeur de cette ordonnance

Si un assez grand nombre de ses articles sont repris d’ordonnances antérieures, ce qui est de la volonté du roi, c’est son ampleur et l’unité linguistique imposée à tous par les articles 110 et 111, jamais abrogés jusqu’à aujourd’hui. Cette langue commune confortait l’unité du royaume et même si les « patois » ont perduré jusqu'en 1914, le français devenait la langue unique de l’administration, de la justice, du notariat… Et par ce fait, apparaissait une très importante notion juridique, celle d’« acte authentique ».

A qui s’adressait-elle ?

A la Justice en premier lieu : « ...abréviations des procès...soulagement de nos sujets... », pas moins de 150 articles sur les 192 sont consacrés à la réglementation des procédures, pour plus de célérité et de qualité. Ce petit code de procédure civile n’est pas un code civil dans la mesure ou la royauté était encore le gardien des coutumes de droit privé. Le parlement de Paris l’adopta rapidement, mais il fut vigoureusement combattu dans certaines provinces

Pour les mêmes raisons de clarté, le Notariat, dans les articles 173 et 174, se voit imposer de tenir fidèlement registres et protocoles pour tout testament ou contrat et est sommé d’éviter toute forme d’abréviation, suivant la complainte : « Dieu nous préserve de l’et cetera des notaires ! »

Les Registres Paroissiaux-L’ Etat civil

Face à l’Eglise, outre des réformes de la juridiction ecclésiastique, François Ier dans sa volonté d’étendre et de confirmer son pouvoir, a posé les bases d’un véritable état civil. Les registres paroissiaux de baptêmes et de sépultures, rédigés en français, contre- signés par un notaire, et déposés chaque année au greffe, deviennent de véritables actes authentiques.

Le plus ancien registre connu est celui de Givry (Saône-et-Loire) pour la période 1334 à 1357, mais on dénombre une quarantaine de départements possédant près de 300 registres antérieurs à 1539, dont beaucoup en Bretagne.

La législation anglaise nous avait devancés. Thomas Cromwell en 1538, avait rendu obligatoire la tenue de registres de baptême, mariages et sépultures dans toutes les paroisses anglaises, avec peut être les mêmes intentions que le législateur français. L’édit de Villers-Cotterêts, toujours dans son objectif de fiabilité de la justice, a imposé des preuves irréfutables de naissance ou de décès d’une personne :

- Article 51 : Un registre des baptêmes sera la preuve (datée) d’une naissance, justifiant l’accès à l’âge légal pour un mariage et l’absence d’une parenté trop proche entre les époux.

- Article 50 : Un registre des décès (daté) fera foi pour toutes les personnes « tenant un bénéfice » quel qu’il soit, avantage financier, de position…

La diffusion de l’ordonnance

Elle fut extraordinairement rapide. Le 28 août 1539, François Ier avait accordé un privilège royal à un imprimeur parisien, et le parlement à deux autres . Seize éditions de l’ordonnance paraissent rapidement, et l’on estime qu’une vingtaine de milliers d’exemplaires sont diffusés dans le royaume en quelques mois. Cette très importante diffusion a été à l’origine de l’apparition de nouveaux textes, les premiers « commentaires » d’ordonnances royales, en particulier en 1581 et 1612, bien avant les commentaires des grandes ordonnances de Colbert. Les juristes se sont vivement exprimés et ont mis en évidence la trop grande sévérité de ce texte, un des plus répressifs de son époque.

Une ordonnance qui vit toujours

La date de 1539, fondant l’identité linguistique de la France, est considérée comme une grande date de l’histoire littéraire, à l’égal des serments de Strasbourg (842), en langue romane et tudesque et de la séquence de sainte Eulalie (880) en langue romane.

Aujourd’hui, l’article 2 de la Constitution de 1958, pose le principe selon lequel « la langue de la République est le français ». L’article 111, est encore invoqué au sein des cours de justice de la Ve république, comme ce fut le cas lors du refus du Conseil constitutionnel d’entériner la charte européenne sur les langues minoritaires. Et c’est à Villers-Cotterêts, qu’est exposé un petit livre rouge, une impression de la célèbre ordonnance, dans le château de François Ier devenu Cité internationale de la langue française.

Anne-Marie CRIGNON

Bibliographie : Recherches internet et BAUD Charles, L’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, déconstruction d’un mythe. Mémoires de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne, 2019